Expo Nadia Léger les couleurs de l’ombre

Expo Nadia Léger les couleurs de l’ombre. Le musée Maillol consacre une exposition de 150 pièces à une femme d’art, d’histoire et de politique qui travailla à côté et dans l’ombre de son mari comme dans le clair obscur des luttes.

Elle a plusieurs identités : Nadia Khodossievitch, Nadia Petrova … On la connaît peu, beaucoup moins que son mari, Fernand Léger. Pourtant cette peintre, éditrice, créatrice de musée, résistante laisse une œuvre personnelle marquée par les avant-gardes et les luttes. Le musée Maillol lui consacre une exposition chronologique.

Nadia Khodossievitch-Léger femme artiste

Nadia Khodossievitch, fille de paysans, est née le 4 octobre 1904 dans le village biélorusse d’Ossetishchi et s’est éteinte très loin de là, à Grasse, le 7 novembre 1982. Entretemps, elle traverse deux guerres mondiales, une autre, froide, étudie les beaux-arts en Russie, en Pologne puis en France, se marie trois fois.

Le parcours en 7 étapes a l’avantage de mettre en lumière le travail pas encore assez connu de cette femme artiste à l’itinéraire singulier, éclipsé par la gloire de son mari. En 1955, à la mort de Fernand Léger, Nadia met en effet sa carrière entre parenthèses pour ouvrir un musée à Biot (Alpes-Maritimes). Elle transforme ensuite la maison familiale en Ferme-Musée Fernand Léger (Lisores Normandie). Gestionnaire de mémoire, elle continue cependant à créer. Elle réalise ainsi des mosaïques monumentales qu’elle offre à l’URSS puis revient à ses inspirations premières : Malévich et le suprémaciste.

Histoire des avant-gardes

Regarder les œuvres de Nadia Khodossievitch-Léger, c’est parcourir une partie de l’histoire des avant-gardes.

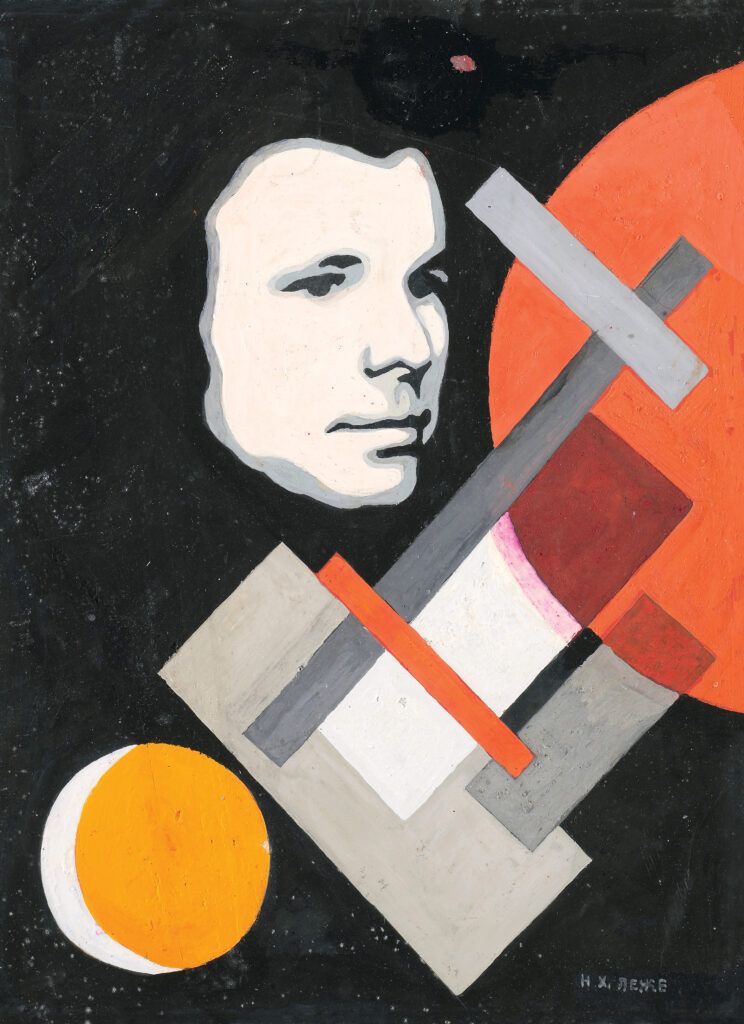

La jeune Nadia rencontre Kasimir Malevitch (1879-1935) et le suprémacisme aux Beaux-Arts de Smolensk. Elle intègre l’enseignement de l’auteur de Carré blanc sur fond blanc. La géométrie, les couleurs, la relégation de la forme. Cubo-futurisme puis suprémacisme. La dernière salle de l’exposition montre comment Nadia Léger renoue avec cette veine abstraite mise en écho avec la vague Space des années 60 et les exploits du Russe Youri Gagarine, premier cosmonaute à effectuer un voyage dans l’espace. « La jeune fille suprémaciste », une œuvre du début des années 20, dialogue avec un « Youri Gagarine » de 1963. Tandis que que le très géométrique et spatial « L’envol » tempère l’affirmation définitive de Malévitch « La peinture est finie ».

Du suprémacisme au réalisme social

Nadia Khodossievitch-Léger explore en effet d’autres voies. Elle étudie à École des Arts de Varsovie et fréquente les cercles cubistes et constructiviste. Elle y rencontre également son premier mari, le peintre polonais Stanislaw Grabowski dont elle aura une fille.

Le couple part ensuite pour Paris. Nadia s’inscrit à l’Académie moderne de Fernand Léger et Amédée Ozenfant en 1928 et épouse Léger en 1952. Une photo de Doisneau montre Nadia donnant des cours à l’atelier en l’absence du « maître ». L’atelier Léger est un « phare ». 350 artistes y passe entre 1924 et 1955. Notamment Nicolas de Staël et Hans Hartung, le pape de l’abstraction lyrique.

Mais l’artiste expose également dans des galeries parisiennes et suisse proches des avant-gardes. Elle côtoie des grands de l’époque Chagall, Braque, Duchamp…. Nadia n’est pas qu’une femme de l’ombre. Le dialogue avec Léger, son réalisme social, son art pour tous se contemple dans des portraits et des natures mortes. Les artistes partagent géométrie, « couleurs en dehors », cerne noir … mais Nadia imprime son vécu, ses paysages, son attachement à l’URSS. On remarque notamment sa touche avec une nature morte où trône un samovar ou des portraits de minorités de l’ancien empire soviétique.

Utopies rouges

L’exposition raconte aussi autre histoire.

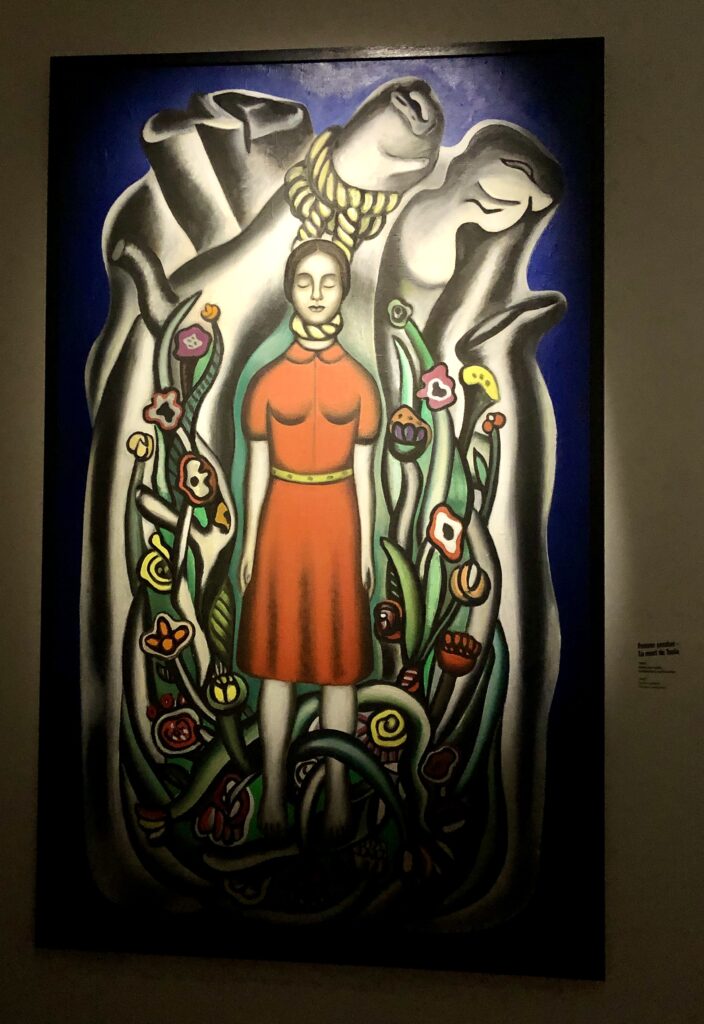

Celle d’une résistante. En 1940 Fernand Léger « artiste dégénéré » pour le IIIe Reich, se réfugie à New-York. Nadia, elle, reste en France et entre dans la résistance. Elle peint des autoportraits « Serment d’une résistante » et « Mort de Tania », avec une corde qui illustre un penchant pour la martyrologie. Des toiles qui indiquent aussi sa conscience du danger.

Une conscience de la nature du régime nazi qui ne s’applique pas à d’autres. Car l’histoire de Nadia Khodossievitch-Léger est également celle de l’aveuglement des élites françaises face au régime bolchevique. Un déni qui opposa Sartre à Camus.

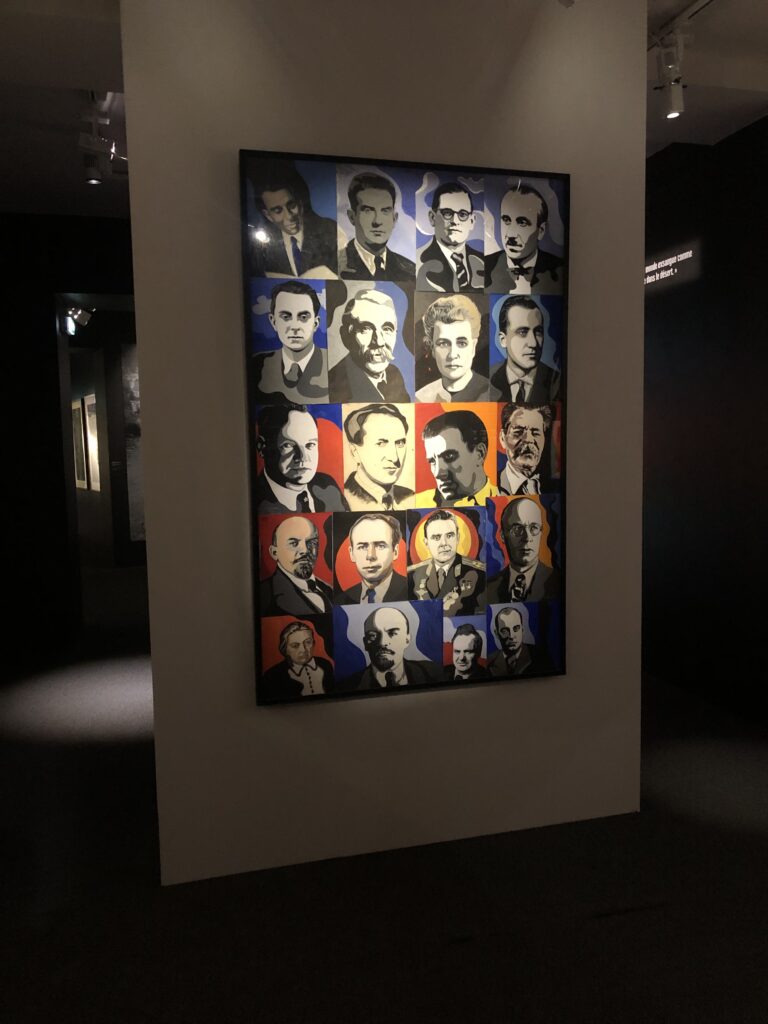

On découvre ainsi une Nadia qui portraitiste Staline, les « héros du peuple » et les membres du Parti communiste français. Avec un sens certain de la couleur et de la mise en scène qui n’a rien à envier au réalisme soviétique. Son « Panthéon », à l’entrée de l’exposition, est sans équivoque. L’œuvre sert le culte de la personnalité. En Russie, les artistes adhèrent en masse aux utopies de la révolution de 1917.L’allégeance au bolchevisme passe par exemple par la création d’affiches reprenant la propagande de l’agence Resto, l’AFP russe. Ensuite c’est la répression des déviances. Nadia Léger, elle, servira avec constance et conviction la propagande des soviets en France.

Réalisme social réalisme soviétique

On remarque des portraits de corps. « Les mineurs », « Les constructeurs », « Les baigneuses » s’inscrivent dans une veine « réalisme social » qui n’a rien à envier au réalisme soviétique. On pense aux tableaux d’Alexandre Samokhvalov où de jeunes gens -figures de l’avenir socialiste- profitent des plaisirs de la nature avant de rejoindre leurs « camarades ». Alors qu’à travers les couleurs et des micro scénarisations évoquant la liberté, certains artistes russes tentent de contourner la censure (Alexandra Deineïka avec « Pleine liberté » par exemple) Nadia Léger, en France, célèbre sans réserve le Kremlin.

Non, Nadia Léger n’est pas qu’une femme de l’ombre, celle de Fernand Léger et de sa mémoire. Elle a ses « propres couleurs ». Rouge, car sa fidélité à la Russie reste indéfectible. Peut-être parce que après la Révolution de 1917 l’ouverture des écoles d’art à tous lui permet d’intégrer l’École des Arts de Smolensk. Peut-être aussi par soif de justice sociale, elle la fille de paysans éprise d’art. Mais peut-être également par déni. Reste que Nadia Khodossievitch-Léger a joué les passeuses d’art en faisant circuler les avant-gardes en Europe. Et que son œuvre, riche de toutes ses tendances, a une tonalité et une teinte uniques.

Photo principale Autoportrait à la plante 1956

INFOS

Nadia Léger. Une femme d’avant-garde

du 8 novembre 2024 au 23 mars 2025

Related article Expo Nadia Léger les couleurs de l’ombre / Expo Nadia Léger les couleurs de l’ombre