Expo l’art du flou à l’Orangerie

Expo l’art du flou à l’Orangerie. Le musée présente un parcours fascinant autour d’une autre vision de l’art de 1945 à nos jours. Un éloge du diffus, du décalé, de l’incertain qui ouvre les imaginaires, agrandit les champs du possible.

Le musée de l’Orangerie a eu la lumineuse idée de plonger dans le flou. Résultat, plus de 80 œuvres de 61 artistes qui explorent et questionnent la réalité et le temps à l’aide de médias divers, de la peinture à la photo en passant par les films ou encore la sculpture.

Sous le double commissariat de Claire Bernardi, directrice du musée de l’Orangerie et Emilia Philippot, conservatrice en chef, l’itinéraire, thématique, explore les limites de la perception, « aborde le flou sous un angle historique et politique, en interrogeant les questions de mémoire et de statut des images » avant « de prendre une direction poétique » sous la forme d’un éloge de l’indistinct.

La scénographie aménage des espaces de transparences où le « regardeur » se devine dans l’œuvre regardée et perçoit d’autres créations à travers des voiles. Tandis que les rétines en cercles flous et colorés de Wojciech Fangor jouent les miroirs déformants.

De l’impermanence à l’indicible

Un premier constat s’impose. Le flou n’est pas une vision ultra contemporaine du monde. Au début du parcours on croise ainsi Le Bassin aux nymphéas peint par Monet en 1900. L’influence de l’art japonais et de la philosophie zen sont indéniablement présentes. L’idée d’impermanence, de flux rejoint les vanités, ce rappel de la finitude de l’homme et de ses attachements. Reste la contemplation d’une beauté mouvante, les nymphéas, masse brouillée dans les remous de l’eau.

L’exposition ancre l’esthétique du flou dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale. À la fois champ d’incertitudes et ouverture des possibles. Mais elle rappelle que le flou existait déjà chez Léonard de Vinci et son sfumato, ces fines couches de peintures transparentes qui donnent aux personnages des contours de fumée. Quatre siècles plus tard William Turner explore des paysages mêlés comme celui, exposé, du tableau « Le Confluent de la Severn et de la Wye« . C’est la dissolution de la clarté de la ligne.

L’apparition notamment de la photographie puis de l’imagerie médicale permettent par ailleurs d’explorer une autre réalité. Celle par exemple de la subjectivité, voire de l’inconscient ou encore de ce qui ne peut être ni verbalisé ni figé. Le flou serait alors peut-être le refuge de l’indicible. C’est du moins ce que suggère « Six Seconds« . Le cliché flou d’Alfredo Jaar, montre, de dos, une jeune fille rwandaise qui fuit le récit du meurtre de ses parents à la machette. Ou encore le « Mirador » de Krzysztof Pruszkowski, synthèse photographique d’un camp de la mort.

Le flou comme intention, comme réponse

L’indicible c’est aussi ce « tableau » des attentats du 11 septembre 2001 par Gerhard Richter. Les images du choc sont rendues illisibles ou presque par la peinture. L’artiste frustre le désir de sensationnalisme des foules comme il pointe le tragique et le futur incertain des États-Unis.

Le flou est également une réponse aux normes, à la clarté classificatrice parfois discriminante. Ainsi, à travers flous, halos, distorsions, petits et grands formats, la photographe lyonnaise Mame-Diarra Niang entend extraire le corps noir des représentations communes (voir l’article de Finelife Tv sur l’exposition la Fondation Henri Cartier-Bresson interroge l’identité et la trace). De son côté, l’étrange et déstabilisant « Figure Crouching » de Francis Bacon, avec son crâne qui s’efface et se confond dans le flou du fond, questionne l’identité, les frontières entre humanité et animalité.

Émotions et temps long

L’expressionnisme abstrait d’un Rothko, l’entremêlement de masses colorées, la dilution des couleurs permet peut-être d’atteindre « des émotions fondamentales ». Une émotion en cubes et couleurs indistincts qui relève du temps long de la peinture. Dans le prolongement de Rothko, le flou de Claire Chesnier « apparaît dès lors comme moyen de saisir, dans la durée, l’immensité ondulatoire de l’atmosphère au gré des palpitations du temps qu’il fait et du temps qui passe » selon les commissaires. On songe alors à l’abstraction jubilatoire et atmosphérique de Hans Hartung (voir l’article de Finelife Tv sur l’exposition Hans Hartung – MAM : abstraction jubilation). Dans un autre registre, le temps long serait peut- être aussi celui de la mémoire. Comme la saisit Eva Nielsen dans ses photos de familles (sérigraphies sur fil d’organza).

Le flou et les alertes

Après le focus des artistes sur les guerres vient le temps des alertes. Présentes et futures.

C’est le flou des séquoias en feu lors des incendies de 2020 aux États-Unis. Ce sont des brasiers, des nuées ardentes et mouvantes que Léa Belooussovitch dessine avec des crayons de couleurs sur du feutre de laine.

C’est aussi le temps décalé des nouvelles épidémies comme celle du Covid-19 que saisit Nan Goldin avec son bouquet de fleurs floues près de la fenêtre (photo principale).

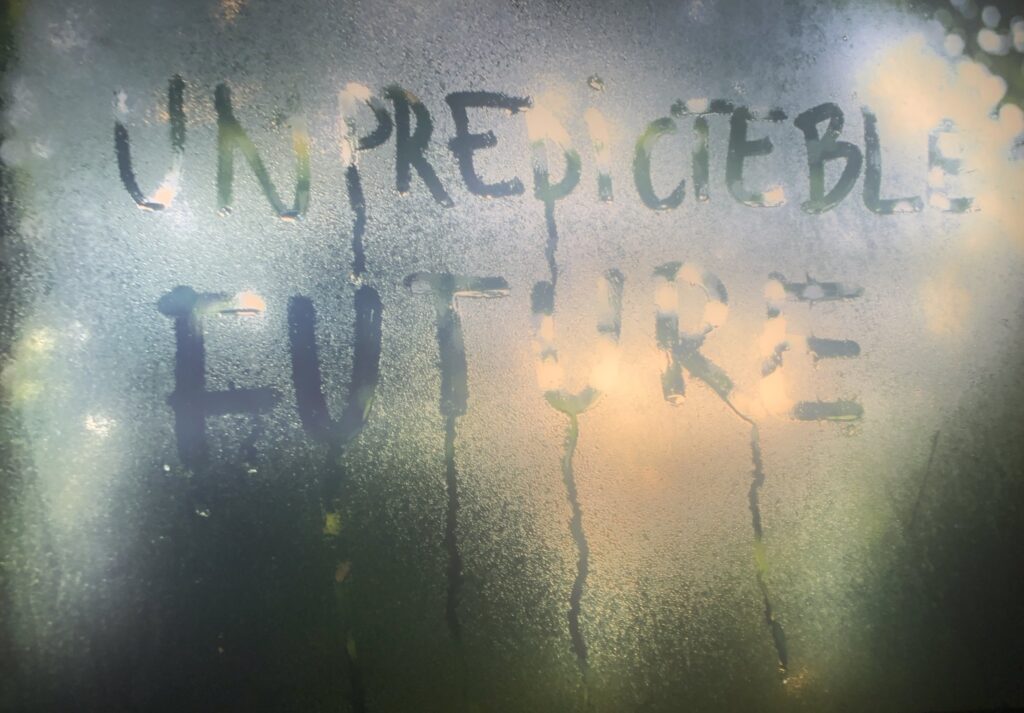

L’alerte c’est encore la montée en puissance de la cybersurveillance détournée ou encore les guerres récentes avec les personnages en feu captées par Éléonore Weber. Et, peut-être, une synthèse. Celle de Mircea Cantor avec l’empreinte de son doigt qui trace sur la buée d’une vitre deux mots : « Unpredictable Future« .

INFOS

Dans le flou, une autre vision de l’art de 1945 à nos jours

Photo principale Nan Goldin « 1st days in quarantine, Brooklyn NY, 2020 »

Du 30 avril au 18 août 2025

Article associé à Expo l’art du flou à l’Orangerie / Expo l’art du flou à l’Orangerie